Monstruo

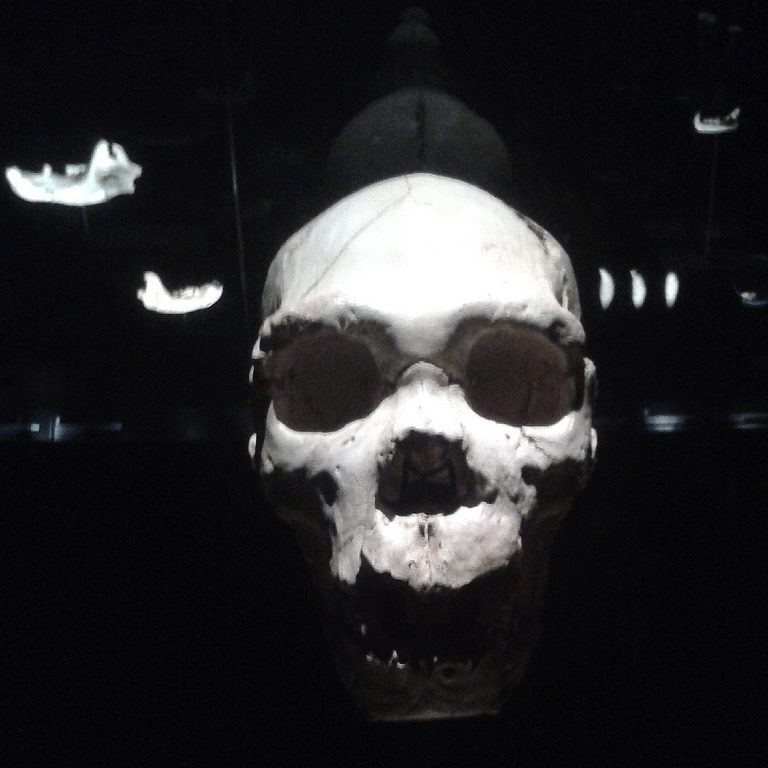

Los labios de la bestia, cosidos el uno al otro, le recordaban los raíles metálicos de una vía de tren. Sus encías supuraban y derramaban entre los hilos de sutura un líquido burbujeante. Éste resbalaba por la barbilla hasta unas manos de falanges finas, alargadas, huesudas y pegajosas. Abraham se aproximó bastante y la contempló a un palmo del rostro, de la parte del ser que ocuparía la cara en un ser humano. Observó a la criatura en su conjunto, casi satisfecho de su torso seco y huesudo y de sus extremidades grotescas. Se apartó unos pasos e imitó la postura amenazante de aquel monstruo inacabado y apretó los dientes en busca de una actitud aún más desafiante, en parte por el dolor de flexionar las rodillas.

Abraham fotografió la maqueta, inerte y a escala. Iba avanzado con el proyecto artístico de su nueva criatura pero se veía impotente a la hora de imaginar un mundo en que liberarla. Carecía además de objetivo y de trasfondo. ¿Era el esbirro de una inteligencia tiránica superior? ¿Un dios demoniaco de una civilización antigua, adorado por una secta de dementes aldeanos? ¿Una peligrosa mutación hostigando a la tripulación de una nave espacial? Durante su carrera ya había alimentado varias veces todos esos clichés y su última creación no parecía prestarse a un contexto tan simple. El artista guardó su instrumental y abandonó el taller instalado en la buhardilla. Echó una nueva mirada al monstruo antes de cerrar la puerta. Si no estuviera hecha de arcilla, habría jurado que aquella horrible y vulnerable creación había apretado los dientes y girado el cuello buscando a su amo.

Los peldaños de madera crujían por el peso de su cuerpo mientras bajaba con la prudencia a la que le obligaba el estado de sus articulaciones. Ese día se encontraba mal. Mal de espíritu y de cuerpo. Había dormido acosado por un calor sofocante. Además la tarde anterior había sido especialmente infeliz. El aspecto desordenado de la cocina, con la montañita de tazas y platos haciéndose dueños del fregadero, erosionó aún más su estado de ánimo. Metió un plato de carne pre-cocinada en el microondas y ordenó a la máquina que lo calentara dos minutos. Cogió un estropajo y una botella de lavavajillas. Eliminar la montonera de cubiertos era una de las pocas cosas que estaban al alcance de su voluntad. Luego comió mecánicamente, transportado por la apatía. Pese a todo, pareció disfrutar en calma de una sobremesa interminable, con la mirada perdida en los mirlos que aparecían y desaparecían de su vista junto a la puerta abierta que daba al jardín. Su mirada se perdía entre las ramas grises de los árboles de su patio mientras se adentraba en terrenos sombríos de su memoria.

Los sonidos de un pasado apenas reciente se mezclaron con el silencio de la casa. Las personas que habitaban ese mundo melancólico transitaron a su lado con la cualidad transparente de un fantasma. Estaba habituado a este tipo de ilusiones y no se asustó pero sí sintió cierta angustia al ver a su yo infantil detenido a su lado, vestido con la insolencia de una tierna mirada acusadora. Una respiración prolongada, suya, le devolvió al presente, a los mirlos, a la ausencia de mirlos. La noche se había abatido sobre el jardín. Miró al plato sucio de la mesa. Observó alrededor con mirada bovina, sintiéndose estúpido. Se fue a la cama para intentar dormir.

Le despertó una insistente llamada telefónica. Había dormido del tirón hasta que la sucesión de tonos agudos le arrancó del letargo. Descendió renqueante hasta el comedor, tomó el aparato del soporte sobre la pared y respondió sin disimular su enfado. Una nerviosa voz femenina le devolvió sus palabras.

- -Abraham, necesito que te hagas cargo de tu hijo, hoy. Es importante.

- -No. Hoy no puedo – respondió sin darse a tiempo para pensar si decía la verdad.

- -No te lo pediría si no fuera importante.

- -No quiero saber de qué se trata, simplemente no puedo.

- -Abraham por favor, te lo pido por favor. Me ha…

- -Te he dicho que no quiero saber de qué se trata. ¿Es que no me escuchas?

- -Es tu hijo, Abraham – apeló la mujer con una voz desesperada. Él reevaluó la situación durante unos segundos, pero no contestó – es tu hijo, ¿deja de comportarte como un imbécil? – el insulto consumió los restos de su paciencia, alterando sus pulsaciones.

- -¡Ya te he dicho que no puedo! ¿De qué manera tengo que decírtelo? Ya no es mi problema – escupió sus palabras por el teléfono, alterado.

- -¡Eres un cabrón!

Abraham estrelló el teléfono contra el soporte y corrió hasta el lavabo. El esputo de sangre resbaló lentamente entre un sendero de gotas de agua. Abraham se miró al espejo, sus ojos rojizos delataban al ser agresivo y confundido que habitaba en él. Palpó su rostro, como si el envejecimiento de cuarenta y nueve años hubiera sucedido de golpe esa misma noche. Escupió de nuevo. Se lavó la comisura de los labios y la cara. Volvió a toser y a manchar la porcelana. Los sonidos de su garganta parecían una llamada desde una caverna.

Abandonó el baño y se vistió en la habitación. Meditó unos minutos sentado en la cama y luego llamó por teléfono a la doctora Vélez. Escuchó un ruido en el lavabo mientras la música clásica ambientaba estúpidamente su espera. Dejó el auricular colgando del cable para comprobar si el grifo seguía abierto. Volvió a oír un sonido, esta vez diferente, como si alguien revolviera los objetos del armario en que estaba incrustado el espejo del baño. Detrás de él, la música clásica goteaba moribunda, en voz baja, desde el auricular hasta sus pies y de pronto se detuvo. Una voz parecía hablarle al otro lado del auricular, desde muy lejos. El ruido del baño cesó y Abraham arrastró los pies lo más rápido que pudo para recuperar a tiempo el teléfono.

***

Lo imaginó como lo vería en un story board. La criatura se descolgó del techo boca abajo, agarró al niño por el cuello y le devoró el cráneo sin descender al suelo. La mujer que lo acompañaba, seguramente su madre, congelada por el pánico, no acertaba a comprender que el líquido viscoso que empapaba su cara era la sangre de su hijo muerto. Entonces ella huyó, pero la criatura la hostigó por los pasillos del consultorio hasta alcanzarla. Las garras hirieron mortalmente la espalda de la madre, devorada instantes después desde la columna hasta el comienzo de los muslos. En ese momento Abraham se percató de que su criatura necesitaba unas garras y que no podría morder ni devorar a nadie con la boca cosida. Levantó el rostro y pensó en voz alta.

- -Unas garras planas como tijeras.

Miró al chico y a la madre que habían inspirado su matanza. Como él, esperaban el aviso para entrar a la consulta del médico sentados en unas mugrientas sillas de plástico. El muchacho se fijó en Abraham y éste esbozó una sonrisa que pareció divertir al chico y a la madre. La doctora Vélez llamó a Abraham por la megafonía. Su cara se contrajo y la sonrisa desapareció detrás del sadismo de una mueca.

La doctora le explicó a Abraham la situación con una frialdad excesiva incluso para el creador de monstruos. Habló de su salud, de su cáncer, como si estuvieran presupuestando la reparación de un vehículo. Demasiado hasta para Abraham, quien excepcionalmente manifestó su indignación.

- -Está hablando de mi vida, ¿entiende? De mi vida.

- -Sí, señor Crémer. Lo sé, lo entiendo perfectamente. Creo que será más positivo que tratemos esto con total normalidad, sin dramatismos. Las pruebas que hemos programado determinarán el alcance de su tumor y por tanto su esperanza de vida.

Abraham permaneció callado. Aún desconocía las motivaciones de su criatura, pero decidió que la animaría con el alma de aquella doctora. Miró su aspecto mediocre. Su inteligencia vestida con aquella bata vulgar, su mirada sin matices, su aspecto desaliñado que quizá debía asociar a un supuesto celo profesional. Se imaginó a él mismo destrozándole la cara con el galardón metálico de la estantería, el reflejo de su talento convertido en un pisapapeles. El cadáver yacería en el suelo sobre un charco de sangre. Él permanecería jadeante con la escultura en sus manos. Imaginó a su criatura, a cuatro patas en el umbral de la puerta, con su corazón alterado, inflamado por la violencia y un orgullo visceral motivado por la rabia inhumana de su amo.

- -Cuanto antes – dijo Abraham.

- -Bien.

Al salir de la consulta, Abraham miró al niño. Era de toda evidencia un chico normal. Normal, se repitió. El chiquillo lo miró, incómodo y aterrado por la tristeza vulgar que emanaba de aquel desconocido.

***

El cuerpo tumbado de Abraham pasó por un túnel luminoso. La máquina que les ayudaría a conocer la extensión de su cáncer parecía de ciencia ficción. El artista estaba excitado como un adolescente, casi podía decirse que era la primera vez que disfrutaba en todo el mes. Su gozo terminó con un molesto zumbido que indicaba el comienzo de la prueba.

- -Quédese quieto – la voz de la doctora volvió a tumbarle sobre el estereotipo del mundo gris e infeliz en que se había convertido su vida.

La noche había sido una larga sucesión de minutos fiscalizados por el aburrimiento y la incapacidad productiva. Abraham había incorporado las garras a su criatura. Abandonó la idea de las tijeras y esculpió en su lugar unas cuchillas planas y oxidadas. Con el diagnóstico devorando sus pensamientos, no pudo hacer más. Su existencia mezquina tenía para él algún valor, pese a todo, aunque su respuesta emocional sólo se debiera a un maltratado instinto de supervivencia. Fuera como fuera, se sentía triste, incapaz de distinguir, postrado en la máquina de resonancias, si las imágenes de su retina eran sueños o recuerdos; si las diapositivas que aparecían involuntariamente en el fondo de sus ojos pertenecían a su vida o a la de otro.

Parecía conocer los detalles de la escena, pero los personajes le eran sentimentalmente ajenos. Su padre, distante. Su madre, neurótica. Su hermano, tremendamente maleducado. Su ex-mujer, ridícula, estúpida, inútil, casi tan averiada como su hijo. ¿Realmente lo era? ¿Podía haber engendrado algo tan estúpido y grotesco? No creía realmente que su padre fuera distante, ni su madre una loca histérica. ¿O sí? También hubiera deseado no engendrar ese tipo de pensamientos respecto de su hijo. No. La verdad es que sus padres no le habían parecido ser así cuando él era pequeño. Bajo las capas de piel de esa cosa venenosa que sus prójimos llamaban mundo real se asomaba algo parecido a una infancia corriente. ¿Qué es lo que había pasado? ¿En qué momento había tomado el desvío hacia una madurez desgraciada?

- -Abraham, hemos terminado, lo ha hecho muy bien.

- -No he hecho absolutamente nada.

- -Precisamente.

Abraham hizo una parada para comprar pan antes de regresar a casa. El dependiente no era una persona especialmente atenta, así que le llamó mucho la atención el interés acerca su próximo trabajo. Después de sus estudios de Bellas Artes, Abraham condujo sus inquietudes hacia el cine. Escenarios, decorados fantásticos, pero sobre todo criaturas y monstruos. El artista había aprendido mucho de la clínica veterinaria de su padre. Su imaginación desmedida, unida a la visión de animales enfermos, eclosionó sin remedio en personajes alimentados por metáforas de creatividad malsana. Su talento le convirtió en un profesional de prestigio. Sus creaciones eran muy valoradas en el mundo del cine y del teatro. Los directores codiciaban sus trabajos y compañías de renombre le contrataban para diseñar el arte conceptual de vestuarios y máscaras. Él mismo se aventuró a encargarse de proyectos propios, novelas de ciencia ficción y terror con frecuencia adaptadas al cine, protagonizadas por criaturas y monstruos concebidas y fabricadas por él. Pensaba en todo aquello, y también en los azares que le habían transformado en un ser asocial cercano al medio siglo. El tendero le observaba, esperando una respuesta. El recordó con pavor y vergüenza el nacimiento de su hijo.

- – No tengo ni puta idea – respondió antes de canjear la barra de pan por unas monedas dejadas en el mostrador.

Abraham abrió la valla de su casa y entró a su hogar por el jardín. Estaba triste, eso era innegable, y la primera cosa que vio sobre la hierba no le ayudó a estar mejor. Una patada hizo aterrizar al mirlo muerto sobre el felpudo. Entró y depositó en la papelera al animal que había recogido con sus manos. El cadáver desgarrado cayó junto a los huesos de un filete y las pieles de unas patatas cocidas. La pila de platos volvía a estar allí. Ninguno de sus monstruos era capaz de regenerarse tan rápido como aquella pila de platos. Pero esa vez no fue capaz de acabar con ella ni de frenar su avance. Iba a hacerse un bocadillo con el pan que acababa de comprar, pero había perdido el apetito. Le hubiera gustado, maldita sea, que el mirlo siguiera vivo cuando él llegara a casa, contemplarle mientras cenaba su bocadillo. No pedía tanto. Sólo una vida en la que aquel maldito pájaro hubiera seguido vivo un día más. Partió en dos la barra de pan para que entrara en la papelera, lanzó los pedazos junto al mirlo y se fue a dormir. Regresó un par de horas después para recuperar la caja torácica del mirlo y subió al taller con ella de la mano.

***

Abraham estaba obsesionado con la zona pélvica de su criatura, ya casi terminada. El espacio que reunía sus muslos tenía un diseño curvo y asexuado. Había decidido que la superficie cavernosa de su cerebro contuviera los órganos sexuales. Unas glándulas capaces de excitarla sin saciarla componían un bucle maldito que alimentaba una frustración sin escape posible. Algún lugar de su inconsciente regentaba los motivos que habían inspirado ese atributo de la bestia. Terminada la criatura, sólo faltaba un infeliz universo donde arrojarla.

Dos o tres días después se levantó arrastrado por una idea. No se vistió, temeroso de que el tiempo necesario para vestirse fuera suficiente para dejarla escapar. Se sentó en una silla, desnudo en el salón acompañado por un paquete de folios y una máquina de escribir. No desayunó, no tomó café, no comió y tampoco cenó. Escribió durante horas y se quedó dormido, igual de desnudo, o más, en el salón. A la mañana siguiente se despertó, sobresaltado por un picotazo en su espalda. Forzado por la misma idea del día anterior, alimentado únicamente por un ansia equiparable a la de los genitales de su monstruo. Se lavó la cara y continuó. Luego fue interrumpido por una llamada. Su aspecto deplorable de persona enferma lo acompañó hasta el teléfono que no paraba de sonar. Se colocó el auricular en la oreja y gruñó algo ininteligible. El restallar de las teclas de la máquina de escribir seguía sonando en el salón.

- -Señor Crémer, ya tenemos los resultados de las pruebas que le realizamos el otro día. Tengo que decirle que…

El auricular volvió a su lugar de origen antes de que escuchara el final de la frase y Abraham regresó a la silla enfrentada a la máquina de escribir. Con aquella idea rondándole la mente, nada podía desconcentrarle ahora. Sentó su culo en la silla y sus dedos sobre las teclas. Abraham sentía las manos huesudas de su criatura apoyadas en sus hombros, espoleando su escritura. La sangre oscura de sus toses empapó el papel oscilante apoyado en la máquina, pero él no podía, de verdad no podía, dejar de escribir. La bestia acarició el mentón de Abraham, retirándole la saliva sanguinolenta. Con su otra garra cortó los hilos que le cosían los labios e introdujo en sus fauces su falange oxidada, manchada con la sangre de Abraham.

***

En la librería, cientos de personas aguardaban en fila india para poder contar con un ejemplar firmado de su obra. Los lectores, sus admiradores, le agradecían el detalle, y abandonaban la cola después de que la primera página de su ejemplar recibiera la dedicatoria negra de la pluma. Unos lo hacían agradecidos y otros asustados por el aspecto famélico y grisáceo del rostro de Abraham. Su última obra, su biografía, se estaba vendiendo formidablemente bien.

Excelente ralato!

Me alegro de que te haya gustado. No dudes en compartir esta web para que el proyecto continúe creciendo con un nuevo relato cada mes.